1

――国を譲れ!

谷あいにエステルの声が響いた。

――この地は神がお約束された、われらが支配する土地! 国を譲れば神の民であるわれらの下で、そなたらも繁栄が約束されるだろう! しかし、拒むなら神の裁きが下されよう! さあ、いかがする!

沈黙を守る砦と集落に、馬上のエスエルが号令をかけた。カナンの軍はいっせいに弓を放った。火矢である。火は集落の家屋、そしてみるみる小山に広がっていった。

カナン軍は三方に分かれて待機していた。砦の南の正面、北の背後、そして東側にある山の中で。西側は川である。

焼け出された村人が外に飛び出してきた。そこへ容赦なく、第二の矢が射かけられる。火の手が迫る砦からも決死の覚悟で国の兵士たちが飛び出してくる。三の矢が冷酷に放たれ、戦力を確実にそぎ落としたうえで、カナン軍は突撃をかけた。

カヤの国はナカの国を南北に結ぶ要衝だった。豊かな河川とその周辺に広がる平野部に農耕で使用できる土地を持ち、また河川は物質の運送にも使用できる。その砦も川に沿って築かれており、自然の小山を利用した、ちょっとした要塞であるが、周囲からはやや孤立したような地形をしていた。つまり焼き討ちをかけても、焼かれるのは砦とその周辺にある集落だけに留まる可能性が高かった。

ひと山焼き尽くす結果になったとしても、豊かな土地はまるまる手に入る。おまけに焼け出されてくる兵を叩けばよいのだから、カナン軍の戦力の損耗は最小限。

きわめて冷徹な戦略だった。

まともに攻めたなら、落とすためには犠牲も多く払わねばならなかっただろうが……。

「楽勝ですな」と、ヤイルが馬を並べて言った。

エステルは黙ってうなずいた。彼女の眼は見つめ続けていた。圧倒的な戦力差の前に滅びる国の様子を。自軍の兵士たちによって無残に殺される敵の民たちの姿を。

「女子供は生かしてやれ。命乞いをする者にもだ。憐れみをかけてやることで、民は使えるようになる」

「はい」

カナンの戦略は巧妙で、ここまで実にうまく機能していた。エステルはかならず取ろうとする国に対して、事前に恭順の意思の有無を確認してきた。自らの戦力の優位性と高度な文化を示すことで、ワの民をできるだけ味方に付けた。

ここでエステルたちにとって、きわめて都合の良い情勢があった。それは東のオロチ国が勢力を拡大し続け、危機感を持つ国々が多かったという現実だ。

神の使者として、暴虐なオロチどもから民を救う。そのような触れこみに、藁をもすがる思いで同調する首長も少なくなかったのだ。結果、カナンは極めて短期間で勢力を増長させ、少なくともナカの国の西側の広範で、強力な基盤を作ることに成功した。

あくまでも恭順しないものに対しては、武力を持って制圧行動に出た。しかし、手加減も心得ていた。あくまでも抵抗し続けるなら、徹底的に滅ぼしたが、そうでなければ生かしてやる道を残した。

それはモルデの進言によるものだった。

「いかに半島から同胞を呼び寄せたところで、われらの数には限りがあります。この地の民はできるだけ恭順させ、われらの国家の支配下に組み込むようにしなければなりません。文化的に遅れた彼らをわれらの優れた信仰と文化で魅了するのです」

武力で圧倒的できることを証明したうえで、文化的に高度なものを示せば、野蛮な民たちは尻尾を振る。むしろ喜んでそれを受け入れて生きようとする。

そのような読みはまさに図に当たっていた。そのおかげで、ワの各地から招集した兵を訓練し、使うこともできた。

半島からは今も次々に、カナンの民が移送され続けている。

エステルはそうしたカナンの民の中でもリーダー格に当たる者を各地に手勢と共に送り込み、司政官として機能させた。生活を豊かにするための様々な利器と共に。ワの民は戸惑いながらもそれを享受し、支配を受けて入れて行った。

こうして傘下に入った国々には、先にオロチ国の支配下にあったところも多かった。寝返った理由の多くは、オロチ国の支配が恐ろしく強圧的なもので、人々を苦しめていたからだ。オロチは鉄産地を中心に各地に拠点を広げ、その周辺の国々を力で従わせていた。クロガネ作りのために必要な資源や労働力を供出させ、作物も献上させている。そのために疲弊している国も少なくなかったのだ。

オロチの打倒。

それはエステルたちがこの国に根付くための大きな旗印ともなっていた。

そうした戦略を練ることもできたのも、モルデを筆頭とする先発部隊の入念な諜報活動の賜物だったのだ。

「川に逃げたぞ!」という声が上がった。

見れば小山の砦を脱出したとみられる数名が、小舟で川を下っていた。エステルの本隊がもっとも近く、親衛隊の兵士たちが弓をつがえるなど動く気配を見せた。

小舟に見える人影は、女性ばかりだった。三人いる。そのうちの一人、もっとも若い娘は白い衣と勾玉を身に着けた巫女だった。燃える砦を見つめ、彼女は喉が張り裂けんばかりに叫んでいた。

「お父様! お母様!」

今にも船から飛び出しかねないのを、他の二人の女性が懸命に押さえている。

彼女らからもエステル隊の動きは目に入った。矢で狙われると覚悟した女の一人は、「ヨサミ様!」と叫び、巫女を守ろうと覆いかぶさった。もう一人は死を覚悟しながらも立ち上がり、棹を取った。川底を押しやって、舟を加速させる。

しかし、矢は降ってはこなかった。馬上のエステルが叫び、兵士の動きを止めたのだ。

炎に包まれた砦が崩れ落ちた。ものすごい黒煙と火の粉が立ち上る。

「お父様……」巫女、ヨサミの心を絶望がつかんだ。滂沱と涙があふれ出す。「うわああ……ああ――ッ!!」

川を下るにつれ、ヨサミの視野をエステル隊がゆっくりと過って行く。舟の縁を爪が食い込むほど握りしめ、ヨサミは〝敵〟を凝視し続けた。燃え上がる砦の手前、正面にエステルの姿が入る。涙は後から後からあふれ出してきて、ともすれば視野をぼやけさせてしまおうとするが、彼女は涙を振り飛ばすように首を振り、瞬きを繰り返しながら、歯を食いしばって、馬上で傲岸に見下ろすかのようなエステルを脳裏に焼き付けた。

許さぬ……。

巫女として生きてきた彼女の人生の中で、生まれて初めて感じる熾烈で濃い、血が滴るような憎しみだった。

――キビの国、アゾ。

夕刻には、小舟はそこへたどり着いた。キビの国はナカの国の中でも、屈指の強豪国家――いや、ワの島国全体でも大国の一つだった。ヨサミのカヤは、その中の小さな一部に過ぎない。キビは広大であり、豊かな国だった。ナカの国とイヨの国を隔てる東西に長い内海の中継点であり、しかもナカの国の中では大陸との重要な窓口となっているイズモへの道も通じていた。

キビは、古代のワの島国の動脈の接点となっている場所だった。

うまい具合に山あいに開けた広い平野を有し、その近くまで入り込む内海と、海へ流れ込む大きな河川の二本は、このアゾ付近を通過していた。そのためキビの国の中でも古来、もっとも豊かで栄えた場所の一つがアゾの国である。

「――ヨサミ!」

迎え出た二人の巫女は、到着したヨサミと二人の侍女を見て、しばし絶句した。アゾの巫女アナトと、たまたま訪ねてきていたコジマのナツソである。

「これはいったい――どうしたというのッ」

港に到着したとき、ヨサミたちはすでに息も絶え絶えだった。男の船頭もいない状態で、河川を転覆させずに到着させるだけでも、彼女らにはとてつもない苦労だった。幾度か、あわやという事態があった。それに加えて、自分たちのカヤの国が滅ぼされたという精神的なショックが、やつれを際立たせていた。港の衛兵たちによって、アナトの居する祭殿に導かれてきたときには、全員が力尽きたような状態だった。

「カナンに攻められました……」侍女の一人が答える。

「カナン……あの神の民とかいう者どもかッ」

「はい。カヤは焼かれました」

「なんということ……」アナトのもともと白いその面(おもて)からは、ほとんど血の気が失せていた。衝撃の大きさを物語っていた。

「ヨサミ、大丈夫……?」と、ナツソが傷ついた巫女に手を添える。

もとより同じキビの地方のそれぞれの国を束ねる巫女同士。彼女らには親密な流があった。

「わたしは……でも、お父様やお母様が……」

「ミナギ様も?」

ミナギというのはヨサミの母である。首長であるヨサミの父と婚姻関係を結ぶまでは、カヤの国を導いてきた巫女だ。幼少期から母譲りの素養が明確だったヨサミは、三年ほど前から国を統(す)べる巫女としてまつりごとを司ってきた。

「とにかくこちらへ。さあ」

三人はアナトとキビの国の者によって手厚く迎えられ、身体を清め、食事も与えられた。

その間にアゾの祭殿にはキビの国を構成する首長と巫女たちが緊急招集された。

「……すべてわたしのせいです」ヨサミはその席でそう言った。

「なにを仰る」驚いたように言うタケヒは、やや老いが目立ち始めたが、長くキビ国をまとめてきた首長だ。

「国が亡ぶのは巫女の責……でございましょう」

自虐的な言葉に、タケヒとアナトは視線を交わした。

「カナンの民のことを知らされたとき、山の向こう側の出来事と高をくくっておりました」

「それはわたしたちも同じ」と、アナト。

カナンとオロチの対立は、ナカの国の中でも主に大陸とを隔てる北海に面した地域で発生していた。この南の地域との間には、深い山地が横たわっている。まだ対岸の火事といった印象しか抱けなかったのだ。だが、彼女ら巫女はそれでは済まされなかった。

「このような事態が至ること、わたしたちのだれも予知はできなかった」

「そうです」と、他の巫女からも声が上がった。

キビは五つの地域から構成されていた。アゾが中心であり、カヤ、イソカミ、ワケ、コジマである。これらはいずれもキビ地域を流れる複数の大きな河川に沿った地域であり、コジマのみ、この河川の先に浮かぶ島であった。どの地域にも首長が存在し、そして巫女が存在した。

アナト、ヨサミ、シキ、イズミ、ナツソ。

キビはこの五つの国の巫女を中心にして結束した連合国家であった。

「このところおかしいのです」と、シキが言った。「何か気が乱れてしまい、心がざわついてばかり。遠見や予知もうまくできないのです」

シキは五人の中でも、際立って霊感の強い娘だった。この中で最年長のアナト――といっても、まだ二十歳になったばかりだが――は司祭としての能力や経験がもっとも秀でているが、シキは巫女としての能力なら、アナトに匹敵する力の持ち主だった。

「それはわたしもずっと感じておりました。とくにこの半月ほどの間」ナツソがよく響く声で言った。音感に優れた巫女であり、彼女がもともとアゾに来ていたのも、神事に使う新しい楽曲を作るためだった。「神事の調べを作ろうと思っても、それもうまく降りて来ず、それで今日はアナト様のところへご相談に来ていたのです」

「悪い予感はあった」アナトも自責の響きをにじませた。「しかし、わたしも具体的に予知はできなかった」

「そのカナンというのはどのような民なのだ」イズミが冷静に、しかし鋭い目で言った。

「唯一の神を信奉する……」呆然とヨサミが説明する。「そう言っておりました。この葦原の地、ワの国は神が約束された彼らのための土地だから国を譲れ……と」

「ふざけた話だ」イズミは男のような調子で言った。もっとも若い巫女で、まだ少女といってもいいが、その素養を見込まれて今の地位に押しやられた。いつも反抗的なところを感じさせるのは、本意ではないことをやらされるためかもしれなかった。

「わたしはまったく何も予感できませんでした。あのような災厄の訪れを、まったく感じることがなかったのです。それに……国を譲るように求められ、その判断も誤りました……」

魂の抜け殻と化したかのように、ヨサミは語った。

カナンはカヤに一日の猶予を与えた。国を明け渡すか戦うか、考える時間を。

首長はそれぞれの国に存在はしているが、巫女は格別の影響力を持っている。ある意味、首長よりも頼りにされるのだ。巫女はその霊感によって常に宣託を下さねばならない。ヨサミはカナンの出現に非常に嫌な予感を抱いていた。むろんそれは巫女としての直感的なものとして鋭くあった。

だが、国を譲れという傲慢で専横な要求に対して憤慨し、戦うことを決意した男たちを抑えることができなかった。いや、あまりにも強いその場に満ちた戦意に呑まれたのだ。

以前であれば違ったかもしれない。しかし、オロチ国の傘下に入り、クロガネの剣が普及するにつれ、民全体の考えも変わって来ていた。力で解決できるという風潮が強くあり、とくに男たちは好戦的に逸(はや)った。

結果、その全体的な機運の中で流され、ヨサミは戦いを抑えることができなかった。近隣に救援を求め、籠城して戦えば、切り抜けられる――と、彼女自身、判断した。それはすでに直感ではなく、願望であったのかもしれない。

「このアゾへも救援を求める使者を送りました……」

「こちらには救援の使者など来ておらん」と、タケヒ。

「何もかもわたしの考えが甘かったのです。おそらく使者もどこかで待ち伏せされ殺されたのでしょう。カナンは最初からわたしたちの退路を断っておりました。逃げ場のない状態で火を放たれ、みな、亡くなりました……。わたしだけが父に無理やり舟に乗せられ……」

「なんとむごい……」アナトの目にも光るものが滲んだ。

比較的近い地域で仲良くやってきた国だったのだ。首長や巫女同士の交わりだけではなく、民の交わりも濃かった。

「カナンの兵は非常に強力な弓矢や剣を持っております。カネでできた鎧や盾も身に着け、わたしたちの国の兵ではとうてい……」

首長たちもこれには動揺を隠せなかった。ワの国はようやく青銅器から鉄器への変遷を始めたところだった。青銅器はどちらかといえば祭器としての役割が強く、鏡や鐸などは使われ続けている。武器としての鉄器はツクシやイズモで国内生産が始められたが、このナカの国にもようやく広まり始めたところだったのだ。

どすどすという荒々しい足音が響いた。その足音だけで、一同にはそれが誰なのか分かっていたし、巫女の神殿でこのような傍若無人さを発揮する男は、そうそういるものではなかった。

「カヤが落とされたというのはまことか」血相を変えて飛び込んできたのは、オロチ国からキビに派遣されている太守、イオリだった。

タケヒがうなずいた。

「貴様、おめおめと……。なにをしておった!」

憔悴したヨサミをイオリは足蹴にした。悲鳴を上げて床に倒れるヨサミに、アナトたちは駆け寄った。

「なにをされる! おやめなさい!」

「カヤはイズモへ抜ける街道の守りだぞ! それを奪われてはッ……」

「それこそが敵の狙いであろう」タケヒが言った。「敵はこのワの島国のことをよくよく調べておる」

「おのれ、カナン……」ぶるぶるとイオリは両腕を震わせていた。今にも腰に帯びた剣を抜き放ち、暴れまわりそうな怒気を放っていた。「うかつであった。よもや南に手を伸ばしてこようとは……」

オロチ国の現在の本拠はタジマにある。そこからイズモ一帯にまで勢力を拡大し続けていたのは、その地域が砂鉄の産地だからだ。そして同様な理由で、このキビにもオロチ国の王カガチは手を伸ばしてきた。とくにアゾの周辺やカヤの北では鉄が採れる。

イオリはこのキビでの鉄生産という大きな役割を負わされて派遣されていた。しかし、ただそれだけではなかった。彼の本当の役目は、このアゾの近くに巨大な山城を建造することで、それはすでに八分通り完成していた。

それはワの島国全体を支配するための布石なのだ。

カガチはすでに東国の統合に着手していた。オウミやヤマト、キの国などもすでに傘下に入っている。彼の野心である島国の統一のためには、これら東国と西のツクシを結ぶ海上交通路である内海を掌握せねばならなかった。タジマやイズモは鉄資源こそ豊富だが、平野は少ない。大人口を養い、兵力を蓄えるためには、このキビは最適の地だった。正面にはイヨの島国がもっとも間近に迫っており、こことイヨを抑えてしまえば、東西の往来もさえコントロールでき、島国全体の支配が容易になる。

それが王カガチの遠大な計画だったのだ。

しかし、もしキビを失うようなことがあれば、計画は頓挫する。それどころか、海上交通を掌握したカナンによって、追い詰められるような事態も発生しかねなかった。

いや、それ以前に――とイオリは考える。冷酷な王カガチは、イオリを無能として処断するかもしれなかった。

「兵をかき集めて、カヤからの道と川を防衛させろ!」イオリは引きつったような表情になっていた。

「すでにそのように指示しておる。みなも協力してくれておる」

タケヒの冷ややかな言葉に、集まった首長もうなずいて見せた。オロチ国の傘下にこそ入っているが、誇りや自主性まで、何もかも奪われているわけではない。

「タジマへはさきほど伝令の鳩を飛ばした。カガチ殿もすぐに知るところとなろう」

「もう少しで山城も完成するというのに……」舌打ちし、イオリはその場を離れかけた。そうしかけ、一度、足を止めた。「ぶざまに国を明け渡すようなことでもしてみろ。トリカミを滅ぼすぞ」

イオリは去って行った。

キビの巫女と首長たちには、重い沈黙だけが残された。

月明かりが焼け落ちた集落と砦を照らしていた。

もはやどこも原形をとどめてはおらず、木材はまだ燻っている。煙と吐き気を催すような異様な臭気が立ち込めていた。

エステルはそんな中を歩いていた。多くの死体はすでに片付けられていたが、木材の下には真っ黒に焦げた塊がいくつか覗いていた。目を背けたくなるような人であったものの炭化した姿だった。

眉を寄せ、口元を抑えながら、エステルは歩いていく。ふと月明かりに白っぽく見えたものがあった。

まだ熱を持つ灰をどかし、エステルはそれを拾い上げた。

勾玉だった。

それはエステルが持つ宝珠とよく似ていた――いや、同じものとしか思えなかった。

2

冴えわたる満月が中空にあった。今にも魂が吸い込まれそうな神秘的な輝きだ。玲瓏たる輝きが、蒼くタジマの山野を浮かび上がらせていた。

他のものとは一線を画すほど高床の大きな建造物には、夜の静けさをかき乱す喧騒があった。女たちが音楽に合わせて身をくねらせるように踊り、男たちが卑猥な調子ではやし立てる光景が屋内に見える。その酒宴の中心にいるのは、黒頭巾の巨漢だった。壮健な雰囲気を身にまとい、ただそこに座っているだけで恐ろしいほどの力感が伝わってくる。しなだれかかる女の酌を受け、黙々と盃を口に運んでいる。

「カガチ! カガチよ!」酒宴の騒ぎを割って、甲高い声と荒々しい足音が近づいてきた。

黒頭巾の男は猛禽類のような鋭い眼を動かし、廊下から柱の間を抜けてくる男を見た。

「カガチ! 大変だぞ」

「何事だ、ミカソ。騒がしい」

「たった今、キビからの伝令の鳩が。カヤがカナンに落とされたらしい」

「なに?」

カガチの形相が一変し、その場の雰囲気も一変した。凍りついたようになったのは、知らされた情報が驚くべきものだったこともあるだろうが、むしろそれを知らされたカガチが示す態度に、周囲が恐れおののいたからだった。

「それで? キビはなんと?」

「救援を求めているようだ……」ミカソも喉を詰まらせたように答える。

「ヒメジから援軍を送るように伝えろ」

「わ、わかった」

そばに置いていた剣を取り上げながら、ゆっくりとカガチは立ち上がった。ほかの男たちよりも、頭一つか二つは背高い。小柄な女など子供に見えてしまう。カガチが剣を鞘から抜き、女たちが怯えて後ずさりする。

「おい……」カガチは低い声で、女たちに取り囲まれていい気になっていた部下のひとりに剣を向けて言った。「貴様、なぜカナンの動向に気づかなかった。俺は命じたはずだぞ」

「あ、いや……」

「能無しが」

カガチの脚が、びゅっと唸りを上げ、部下の頭部を払った。ちぎれるのではないかというほど首が伸びきった状態で、部下の身体は転がりまわった。鼻血と共に、うわああ、と何とも言えぬ呻きを上げ、もがき苦しむ。

カガチは宙を見据え、忌々しげに毒づいた。「カナン……。後からのこのこやってきて、国をかすめ取る泥棒めが。この国は俺が作り上げた国ぞ!」

カガチは半島での戦乱によって家族を失い、追われた身だった。同族はほとんど皆殺しにされ、筆舌に尽くしがたいほどの辛酸を舐めて生き延び、ワの島国に漂着した時にはほとんど身一つ、すべてを失った状態だった。

さいわいに持っていたクロガネを作る技術だけが彼を救った。鉄文化の後進国であるワは、再起のためには絶好の場であった。クロガネ作りを普及させ、その利便性で民を魅了しながら、彼は富を得、勢力を拡大させ、今では力による恐怖支配の構造を作り上げていた。それもこれも、いつかは大陸のやつらに復讐するためだった。それをこんなところで……。

「おいっ! 新しい剣はできておるのか!」

次にカガチの憤りの矛先が向けられた部下は、蒼白になりながら慌てて言った。「も、もちろんだ。今までより強い剣を今、量産しているところだ」

「急がせろ。強い剣さえあれば、数ではこっちがカナンを圧倒できるのだ」

部下はがくがくと頷いた。

「アカルを呼べ……。誰かアカルを呼んで来い!」

怒声を浴びて一人が慌てて席を離れる。

「そ、その剣のことだが、カガチ」もっとも信頼が厚い部下であるミカソでさえ、声が震えていた。「じつはちょっと見せたいものがあるのだ」

「なんだ?」

「これを――」ミカソは手にしていた麻布でまいた長いものをカガチに差し出した。

怪訝そうにカガチは受け取った。自分の剣はその場に突き立て、麻布を開く。

中から現れたのは、荘厳な輝きを持つ剣だった。

「イナバの浜に難破船が漂着していた。船には誰もいなかった。たぶん皆、海の藻屑となったのだろう。だが、船の甲板にこれが突き立っていた」

「これは……」カガチは目を奪われていた。絶世の美女に魅了された男のように、うっとりとした眼差しだ。「なんという見事な……大陸でもこのようなものを見たことがない」

「不思議なのだ。おそらくその剣は何日も浜で潮風を浴びていたはず。なのに、まったく錆びてもいないのだ」

「まことか……」

「しかも、なんというのか、その剣には霊妙なものを感じる。持つと、なにかこう、手がしびれてくるような……痛いような心地がするのだ。俺にはとても長くは持ってはいられぬ。どうだ、感じぬか」

「おおよ。感じる」剣を握るカガチに変化が生じていた。陶然となっていた顔は、灯明の中でさえはっきりとわかるほど、赤く照り映えはじめ、呼吸が荒くなってきていた。「ものすごい〝気〟を感じる。感じるぞ! なんという力だ! これは並の剣ではない」

漲ってくる力がカガチの肉体を通じて、こぼれ出てくるようだった。誰もが息を呑んだ。錯覚ではなかった。カガチの肉体は変化し始めていた。もともとの巨漢が、さらにひとまわり、肉付きを盛り上げたように膨張し、すでに備わっていた力強さは、さらに凶暴な肉食獣の雰囲気へと変容していった。頭巾で隠されている頭部にも、なにか隆起してくるものがあるように見えた。

いきなりカガチは剣を一振りした。彼が床に突き立てていた剣は、あっけもなく折れた。

にやりとカガチの表情が歪む。口元から長い牙のような犬歯が光った。そして彼は笑い始めた。笑いの衝動が突きあげてきて、こらえきれなくなったように笑い始め、やがて高笑いに変わっていった。それは狂気じみたものだった。

全員が怖気(おぞけ)をふるった。

「ミカソ……お前、でかしたな。よくぞ、これを俺のもとへ届けた」

「お、おう」

「これはこの世のものではない」

言下にカガチは動いた。もともと機敏な男だった。だが、そのときの動きは灯明の中では消えたと思わせるほどの素早さだった。

何が起こったのか、すぐに理解できた者は少なかった。さきほどカガチが蹴り飛ばした部下は、ようやく立ち上がろうとしたところだった。ところが、その男の上半身は、直後にすとんと床に落ちていた。その瞬間には彼はまだ生きており、いきなりまた低くなった視野に戸惑い、そして自分の下半身がないことに絶叫した。

彼の身体は二つに分断されていた。彼の断末魔の絶叫と、女たちの悲鳴が折り重なって、夜闇の世界を駆け巡った。

「これさえあれば、怖いものなどない……。とてつもない力が湧いてくる。これは鬼神の剣に相違ない。まさに俺が持つべき剣……ふ、ふはははッ! すごいぞ、これは。たまらぬ。たまらぬぞ!」

噴出するマグマがしたたり落ちるような熾烈な欲望の奔流が、カガチの全身を貫いていた。凍りつく空気の中、その場の多くの者が、たった今カガチによって惨殺される予感を抱いた。彼は何かに憑りつかれていた。剣の凶暴な力に魂を奪われたのだと確信させるものだった。

「おい、女ども」

先ほどまで酒に酔い、歌い、踊っていた女たちは、小動物のようにすくみ上がった。

「来い。伽(とぎ)の相手をせよ」カガチは歩き出した。

が、女たちも怯えきっており、動き出せずにいた。

「まいれ!」

怒鳴りつけられ、弾かれたように動き出す。性の相手をさせられるだけではなく、嬲り殺されてしまうのではないかという恐怖が巣食っていた。

女たちを引き連れてその場を去るカガチと、先ほどこの場を離れた部下と巫女が出くわした。呼びつけておきながら、カガチはその巫女を無視してその場を去った。

アカルというその巫女は、すれ違うカガチを驚きの顔で見送った。まるで別人だったからだ。

そして、その場の凄惨な有様を見、息を呑んだ。

「ふつのみたま……」

その言葉が、ふっと天から降ってくるように巫女の口を突いて出た。アカルは自分自身、この言葉に打たれたように、はっとしてカガチを振り返った。

月明かりの下、女たちを引き連れて立ち去って行くカガチの後ろ姿に、魔性の気配が重なって見えた。

――同刻、トリカミの里。

スサノヲは同じ満月を見上げていた。秋の虫たちの調べが、競い合うようにあたりには満ちていたが、ほんのわずかな気配を彼は聞き逃さなかった。

「どうした? こんな夜中に。眠れぬのか」

その問いかけを受けたクシナーダは、ほとんど感じないゆるやかな風のようにやって来て言った。「はい。心がざわざわします」

「満月は人の心を騒がせる力を持つようだな」

「はい」

スサノヲはその返事を聞き、クシナーダの顔を見た。「はい」という、そのヒビキ。

「スサノヲ様も?」

「その『様』というのは、やめてくれ」

「はい」

またスサノヲはクシナーダを見た。月光に照らされ、その白い頬がいっそうに透き通るようだった。

彼女が「はい」という肯定の言葉を発するときが、なぜかスサノヲは好ましさを感じた。とても素直な反応としての言葉であるからだけではなく、なにか自分の存在を受け入れてもらえているという優しさを感じるからだった。

「では、スサノヲ――」

「なんだ」

「眠れぬ者同士、少しお話を致しませぬか」

「なんの話を?」

「天界のお話を聞きとうございます」

ふっとスサノヲは歯を見せた。「なにを言うかと思えば……。クシナーダは知っているのではないか? アシナヅチも、そなたも、この世の人とは思えぬ目と耳と、そして意識を持っている」

「わたくしはただの人でございます。この世のカタチに縛られた、肉を持つ身の一つに過ぎませぬ。感じることはできるのですが、天界のことはこのカタチの身では正確に理解することができないのです」

「それは……そうだろう」

「ですから、お伺いしたいのです」

クシナーダはスサノヲのそばで返事を待っていた。やや躊躇しながら、スサノヲは「いいだろう」と答えた。その言葉を得て、クシナーダは笑顔を浮かべ、スサノヲが腰かけている大きな岩の隣の岩にそっと腰を下ろした。

「ただ、今となっては俺も天界のことをうまく伝えることは難しい。それはコトバで伝えられる世界ではないからだ」

「それでもお伺いしとうございます」

うむ、とスサノヲはうなずき、考え込んだ。「何を話せばよいのだ」

「スサノヲは天界ではどのようなお姿だったのですか」

「姿はない」

「やはり」

「そなたが言っていたように、カタチというのはこのネの世界のもの。天界にはこれというカタチがない。どのようにもなり得る。強いて言うなら――」スサノヲは空を仰いだ。

「言うなら?」

「この月の光のようなもの。あるいは流れる水のようなもの。見えざるヒビキの調べのようなもの」

「いかようにも変わるということ?」

「そなたは頭がいい」

クシナーダはにっこり笑った。

「光はただ光であるだけでは、なにも映さぬ。そこにカタチがあれば、カタチを浮き彫りにする。水は流れて、川のカタチでいかようにも姿を変える。声も音も、ヒビキは響かせる存在(もの)によって変わる」

「スサノヲ様は――いえ、スサノヲは――さぞかし強い光でありヒビキでしたのでしょうね」

「光にもヒビキにも、いろいろある。いや、光もヒビキも、実は同じものなのだが――」スサノヲは言葉を選び、そして思案に沈んだ。適切な表現を探し求めながら、なかなか見つけることができない。

言葉を待っていたクシナーダは、別なことを言い出した。「わたくしたちの民に伝わる古い物語には、天界で乱暴を働いた神のことが語られています。その神は姉であるヒビキの女神と争いを起こし、傷つけられた女神は岩戸に姿を隠します」

「それはたぶん俺のことだ。わかりやすく人のような物語として伝えているのだろう」

「すでに私たちに伝わっている物語が、今ここにいるスサノヲのことを語っている?」

「不思議に思うだろうな。俺は今やってきた。その俺の物語は古くからある」

「はい」

「それがこのカタチの世界、ネの国の限界だ。じつは天界では『時』は存在しない」

「『時』がない?」

「すべてのものは混沌として、あやふやな状態で漂っている。なにもはっきりとした形を得ることはなく、なにでもなく、なんでもある状態として、ヒビキそのものとしてある。それが天界なのだ」

それを聞き、クシナーダははっとなった。「わたくしたちの物語では、天地すべてを生み出した夫婦の神、イザナギ・イザナミ様はなにも定まらぬ漂った海から、カタチを作り出したと……」

「それは真理をうまく伝えている」スサノヲは驚きながら言った。「その通りだ。天界では、すべては混沌としてヒビキとして漂っている。しかし、そこに意識が働きかけたとき、すべてが一瞬にして創造される。このネの世界の太古から今に至るすべてが瞬間的にすべて生まれるのだ」

「つまりスサノヲの古い物語も、今ここにいるスサノヲも、同時に生まれる……?」

「そうだ。そなたは本当に賢いな」

驚きを隠さないスサノヲの言葉に、クシナーダははにかんだようだった。月光の中で、少し頬の色が変わったように見えた。

「俺はこのカタチを、このネの世界のこの時間で得た。ただそれだけのこと。しかし、過去の世界のどこかでも俺を表現する別な存在がいるのだろう」

「それが太古の物語を作った?」

「それもあるだろう。が、おそらくアシナヅチやそなたのような者が古くからいて、天界で起きた出来事を、同じイメージとして感じ取って語り伝えたのだ。俺がこの地に降りた場所はスサという街だったが、そのはるか西にギリシアとかいう土地があると聞く。その国の旅人が教えてくれた。かつてウラヌスという天とガイアという地は一つに睦み合っていたが、憎み合って離れたと」

「まるでイザナギ様とイザナミ様の物語のようですね」

「大地の女神を傷つける海の神の物語。同じ大地の女神を怒らせ、隠れさせる冥府の神の物語。それはきっと、そなたがいうところの、ヒビキの女神を傷つけた弟の物語と同じものだろう」

「面白い……」

「そうか?」

「はい」

スサノヲは彼女が「はい」というたびに、胸がざわつく自分に気づいていた。が、それは無視して続けた。

「その物語たちの大元は、天界で今、そして過去、未来でも起きているあることに関わっている。俺は天界ではあるヒビキであり、ある光としてあった。しかしもう一つ別なヒビキと光があった。大雑把にいえば、その二つのヒビキは、この世界……星の海までも生み出すためには絶対に必要なものなのだが……その……相容れぬものを持っている」

うまく伝えるために言葉を選び続けねばならなかった。

「たとえばこの世の男と女と同じような対極のものだ。そなたらも男と女が交わって、はじめて子が生まれるだろう。天界も同じような力の働きがあり、対極の働きが交わり、新たなものの創造が行われるのだが、それは対極であるがために強く引きつけられもするし、また時には反撥もする。そのヒビキがうまく均衡されたら、創造がうまく行く。しかし、時には均衡が崩れることがある。いや、それも崩れるようになっているのだが……崩れたときに、ヒビキの女神は岩戸に籠る。そういう意味では、ヒビキの女神を岩戸に籠らせたのは、たしかに天界でのヒビキとしての俺の働きだ」

「それが神話の真相なのですね。わたくしたちの物語では、岩戸は開かれねばならぬようになっています」

「ヒビキの女神を外に呼び出すため?」

「はい」

「面白いな」

「はい」

しばし、二人の間には沈黙が生じた。鈴虫のヒビキに包まれたその時間は心地よいものだった。「あ……」と、二人は同時に話し出そうとして、互いに遠慮した。

「ごめんなさい。どうぞ、あなたのほうから仰ってください」

「いや、たいしたことではない」

「たいしたことでなくてもお聞きしとうございます」

「あ……その……」言葉がうまく出てこなかった。「巫女というのは、この国では生涯独身なのか」

何を聞いているのかと、スサノヲは自分を疑った。

「そのように生きる者も多くございます。でも、巫女を捨てて男性と目合(まぐあ)ひを結ぶ(結婚)者もございますよ」

「そなたはこの里の――いや、このワの島国の、もっとも貴い巫女なのだろう。そなたが巫女でなくなったら困るのだろうな」

「巫女はわたくし以外にも大勢おります。この里にもミツハや、他にも育っているものがございます」

「しかし、岩戸を開くほどの霊力があるのは、そなただけなのだろう」

「今のところは……。ただ……」

「ただ?」

「その……性の交わりをすることで巫女としての霊性が失われぬ場合もございます。むしろ強まることさえございます」

「ほう?」

見ると、クシナーダは真っ赤になっていた。

「それはどのような場合なのだ」

「その男性との……その……ヒビキが合うということです」

「相性ということか」

「そうとも言えるのですが、その方が巫女としての資質を壊さぬ、清き心をお持ちであることも条件です。アシナヅチ様と、もう亡くなられた大巫女様は、そのようなご関係でした。ですから、お二人はお互いの力を強めあって、とても高いところへ達されたのです」

「なるほど……。クシナーダは、何を?」

「え?」

「さっき、何を言おうとした」

「ああ、あの……」

火照りを鎮めようとするように、クシナーダは指先で自分の顔に少し風を送るようなしぐさをし、それを見てスサノヲは心の中である感情が強く動くのを感じた。それは彼女の存在自体が、すごく愛しいとか、好ましいとか感じる、心の動きだった。

「すみませぬ。もしかしたら、お怒りになるかもしれないのですが」

「言ってみてくれ」

「スサノヲがヨミへ行かれるのは、母なるイザナミ様に会うためではないでしょうか」

すぐに返答ができなかった。図星だったからだ。

「やはり、そうですか」と、クシナーダのほうで結論を出した。「お気に触りましたか」

「いや……」

「なんのためにイザナミ様に会いに行かれるのでしょうか」

もはやごまかしは無意味に思えた。

「なんのために自分がこの世にあるのか、その意味が知りたい」

クシナーダは絶句し、つぶらな瞳を見張った。その答えは彼女の想像していたものとはまったく違ったものだったからだ。ミカホシの光が地球に到達する幻視を得たとき、ミカホシは母に会うために来るのだと、クシナーダは気づいていた。

それは母を失った子が、その母を恋い慕うのと同じだと、単純に考えていた。それはあまりにも擬人化した表現だったのかもしれない。

根本にはそうだと言えるのかもしれない。きっと、それは「人」となったスサノヲの中にもある。

けれど、ここにいるスサノヲは母の胎から生まれたのでもない。

普通の子が母に感じる皮膚の感触や乳の味も、子を愛おしむ母の言葉も笑顔も、彼はまったく知らないのだ。だから、恋い慕う感情さえ、じつは彼には実感としてはないのではないか。

彼は孤独なのだ、と痛切にクシナーダは知った。この世に、誰とのつながりもないままに生れ落ちて、超人的な力を代償のように得てはいるが、それすらも他のか弱き人間とは明らかに違うということを証明するだけではなかったのか。

この男性(ひと)を抱きしめたい。

ほとんどそれは実行しそうになるほど強い想いだった。クシナーダの精神は肉体を抜け出して、すでに彼を抱きしめていた。

3

巨大な滝の下にいるのかと思うほどの雨が、先刻から降り続いていた。モルデはものの役にも立たなかった蓑の雨具を取り払い、髪の毛をかきあげながら砦の中に入った。

カヤに再建されつつある砦だった。もともと地の利を有する要害である。この地を拠点として利用しない手はなかった。突貫工事で進められ、基礎的なものは出来上がっている。

土砂降りの雨の中でも休む暇なく、材木が運ばれ、組み合わされ続けている。もともとカヤの国の民で生き残っている者の多くは奴隷として強制労働させられ、疲弊しきっていた。ふらふらになって、材木ごと横倒しになる者もいる。

カイがそんな奴隷を怒鳴りつけている。倒れた男はうつろな目で起き上がろうとするが、足腰が定まらない。鞭打とうする弟に向かって、モルデは叫んだ。が、雨音がすごすぎて聞こえず、一度二度とカイが鞭打ったところで、ようやくモルデは弟の腕を握って止めることができた。

「カイ! 少し休ませてやれ!」

「あ、兄さん」

「食事は与えているのか」

「ま、まあ、そりゃ」

「休ませてやれ」

「わかったよ」不服そうにカイは鞭を振るうのをあきらめた。

「指示していた仕掛けはできているのか」

「ああ。そりゃ、もうとっくに。川から水を汲み上げて、いざというときには上から砦に流せるようにしてるし、場合によっては攻めてくる敵に向かって流すこともできる」

木材を使用するこの国の建物の弱点は火だった。だからこそ、カヤを落とすときにはそれが選択された。レンガを焼いたり、石を切り出したりして砦を作る方が安心だったし、もともとカナンの民の祖国は「石の文化」だった。しかし、それを悠長に行っている時間はなかった。いつ、オロチが攻撃をしかけてくるかわからない情勢では、短期にカヤの砦も再建する必要があり、それには木材を使わざるを得なかった。

自分たちが行った火攻めを逆に仕掛けられないとも限らず、そのための消火機能を持つ仕掛けを作るよう、モルデは提言していたのだ。

「敵の動きはどうなんだ、兄さん」

「エステル様は?」

「ヤイルと一緒だと思う。奥にいるはずだ」

「お前も一緒に来い。アロン! アロンも来てくれ! ユダも!」

モルデは目についた者に呼びかけ、肩を叩いた。アロンもユダも屈指の剣客であり、精鋭部隊を率いる指揮官だ。彼らを引き連れ、エステルの幕間を訪ねた。エステルはそこでヤイルと話し込んでいた。

「おお、モルデ、帰ったか」と、ヤイルが立ち上がる。「どうだった、キビとやらの動きは」

「簡単ではないぞ」モルデはなおも滴る水滴を拭いながら言った。

彼らは円陣を組むように腰かけ、中央に木版が置かれた。モルデはそこに炭を使って図面を描いた。

※ この時代、岡山県南部の児島半島は、まだ「島」であり、本土との間には穴海が広がり、吉備の穴戸(あなと)と呼ばれていた。また島根県の沿岸の地形も相当に違い、斐伊川はまだ宍道湖には流れ込んでいなかった。

「キビは五つの国からなる連合国家だ。そのうち一つはここ、カヤだった」モルデは自分たちがいる場所に○を描いた。「他の四つは今、この川の下流に大軍を配備している。そこは切り立った渓谷の出口で、もしこの川に沿って軍を進めるなら、そこを通過せねばならないが……」

「敵にとっては、こちらを叩く絶好の場所というわけか」と、ヤイル。

「そういうことだ。川に沿って兵も配置されている」

「迂回する道はないのか」ユダが言った。「それができるのであれば、分隊を送り込んで、敵の側面から攻めれば……」

「無理だろうな。ここらへんはかなり山深い。迂回路は険しい山越えとなるし、周辺にも見張りが置かれていて、何かあればすぐに本隊に知らされる」

「どうやって知らせるのだ」

「山の上で火を焚き、煙を上げるんだ。その山が見える距離の離れた山の上で監視が同じようにまた火を焚く。そうやって狼煙で伝達を送るようだ」

「なるほど……」

「ここを抜くのは容易ではないぞ」

「エステル様」あまり多弁でないアロンが口を開いた。「もし軍を進めるのであれば、このアロンが先頭に立ち、かならず突破口を開いてごらんにいれます」

「いや、しかし……。かなり犠牲が出るのでは?」カイが不安げに言った。

「われらには神のご加護がある。下賤な異教徒どもなど何ほどのこともない」

「川の下流には、かなりの数の水軍もいるぞ」モルデが付け加える。「キビの一つ、コジマの水軍らしい」

「水軍か。われらの泣き所よな」ユダが言った。

「だからこそ、この南の内海を手中に収める必要があるのだ」エステルが言った。「モルデ、そなたは言った。この島国支配の趨勢を握るのは、南の内海だと」

「はい。今回の探索で、ますますその確信は深まりました。オロチがキビやヒメジなど、内海に面した土地に手を伸ばしたのも、同じ動機かと思われます」

モルデはカヤ攻めにも参加していなかった。それ以前から探索に出ていたからだ。カナンがカヤやそれ以前の小国を攻め落とす戦略を効率的に進められたのも、モルデの情報収集能力によるところが大きかった。ワの国に先着した段階から、モルデはワの国のなかで〝使える人間〟を探し出しては教育し、自分のもとに情報が集まるようにしていた。むろんそれだけではなく、今回のようにみずから敵地の中に潜入することも行っていた。

モルデには、島国の地図がおぼろに見えていた。話をつなぎ合合わせることで、すべての土地を検分せずとも、おおよそのことは見当がついた。東西に長い内海は、島国の海上交通の最大の要だった。内海であるために荒れることも少なく、陸路よりはるかに効率的に物資の輸送ができる。

ところが、大陸側からのその内海への侵入しようとすると、西端の狭い海峡を抜けるしかなく、そこを防衛された場合、内海への侵入は容易ではなくなる。

「つまり守られた内海ということか」ヤイルは隻眼を図面に落として言った。

木版にはモルデがあらたに大きな地図を描いていた。むろんいい加減な略図だ。しかし、それを示しながら解説することで、一同は島国の構造とオロチ国の支配拡大とその戦略について理解を深めることができた。

「この内海を制することができれば、島国の支配は容易になる」モルデは説明を続けた。「しかし、この内海を支配しているのはアマ族で、ムナカタとかアズミといかいった海の民が、内海を実質的に握っている。オロチ本国のあるタジマも、もともとアマ族の国だったようだ。カガチはこのタジマのアマ族の協力を得て、北海だけではなく、この内海支配ももくろんでいるのだ。そのためにヒメジやキビを手に入れた」

「キビはイズモなどに比べて気候も温暖だと聞くが」

「そのようだ。土地は肥沃で作物がよく取れる。しかも、クロガネもキビは自国で生産している」

「まことか。なおさらに重要な土地だな」

「だからだろう。カガチはキビに巨大な山城を造営させている」

「山城?」

「このカヤのようなかわいいものではない。あれを落とすためには総力戦となるだろう」

「つまりこの渓谷を抜いたとしても、その山城があるということだな」その言葉はエステルから発せられた。

「はい。これまでにない厳しい戦(いくさ)になるでしょう」

「このまま無理押しに南下を進めれば、今度はイズモが手薄になり、領土を取り返される危険もあるな」ユダが言った。「そうなれば、最悪、北と南から挟み撃ちに遭う可能性もある」

「今はあまり戦線を拡大すべきではないのでは?」と、カイが堅い表情で言った。

「たしかにな。このまま南下すれば、危険は増す。キビを倒すためには、相当な犠牲も払わねばならんだろう」

「臆したのか、ヤイル」と、アロン。

「そうではない。戦略というものだ」

「モルデ」二人の掛け合いを、エステルが遮った。「このキビは連合国家と言ったな」

「はい」

「分裂させることはできないか」

「じつは私もそれを考えておりました。力押しで倒すより、内部から崩せぬものかと」

「さすがだな」エステルは笑みを浮かべたが、その表情に信頼の色があった。「なにか良い考えがあるのか」

「キビを調べていて不思議に思っていたのですが、キビはタジマを中心とするオロチ本国に匹敵するほどの力を持っています。それがなぜ、オロチの属国になっているのか」

「なにか理由があるのか」

「人質を取られているのです。それも二つ」

「人質? 二つ?」

「キビ国の領内から大勢の者がタジマやイナバ、イズモなどへ送られ、クロガネ作りのため強制労働させられています。彼らは人質でもあるのです。その中には国の首長の身内もおります」

「なるほど。家族を奪われているのだな」

「もう一つは、先のトリカミの里です」

「トリカミ? あのスサノヲがいた里か」

「あそこがオロチの直接支配を受けていなかったことが不思議でした。ところが、どうもあの里は特別なもののようで、ワの民にとっては一種の聖地なのです。その聖地を守る民や巫女があそこにいる」

「だから、カガチもそこには手を出さずにいたということか」

「はい。ただしカガチは、トリカミの巫女を毎年、一人ずつ殺しているようです。見せしめと脅迫のために」

その話を聞くや、さすがに男たちの顔にも苦々しいものが浮かんだ。エステルはさらなる嫌悪を眉間に走らせた。

「つまりそれは、われわれのかの聖なる神殿の土地が、異教徒によって土足で踏み荒らされるのと同じということです。キビはこのカヤも含め、五つの国すべてに国を束ねる巫女がおります。その巫女たちにとっても、トリカミは重要なのです」

「巫女……」ふとエステルの目の奥に、何かが浮かんだようだった。「あの者たちか」

「なにか?」

「いや……。それで、モルデ、おまえは何を考えておる」

「トリカミの周辺は今やわれわれが実効支配できる状態です」

「今度はわれらがキビの巫女たちを脅すと?」

「いや。エステル様もスサノヲとの約束をたがえるのは寝覚めが悪かろうと思います」

「まあ、たしかに」と、エステルは苦笑する。

「しかし、今やトリカミはわれらが守っていると伝えたらどうなりますか?」

沈黙の後、エステルはにやっと笑みを浮かべた。「モルデ、わたしはそなたという者がそばにいることを神に感謝する」

「畏れ多い……」

「ただ、それだけでは十分ではないだろう」ヤイルが言った。「家族も人質なのだろう」

「われわれと共闘すれば、家族が解放される日も近いと言えば? われわれがこれまでオロチから奪い取った里やタタラ場から、現にこのキビに逃げ帰った者もいるらしい」

「なんと……」

「われらは神の遣い。そしてこの国の真の支配権を持つ者。だからこそ、オロチの恐怖支配から解放できると伝えたら、このキビもまた寝返る可能性はおおいにある。――いかがですか、エステル様」モルデは女君主に目を向けた。「わたしをキビとの交渉に送り出してください。もしキビを取り込むことができたら、われらはこの温暖で肥沃な土地を手に入れ、内海の制海権を得ることにも足がかりを得ることができます。あるいはキビを構成する国に意見の対立を生み、一部だけでもこちらにつかせることができるかもしれません」

「面白いな。しかし……あまりにも危険ではないか」エステルの瞳はさすがに曇っていた。「これまでの小国とはわけが違うぞ」

「覚悟の上です。これはわたしにしかできぬ仕事です」

それは衆目の一致するところだった。エステルはその中で判断を下さざるを得なかった。

「わかった――。明日、キビとの交渉に」

――同刻、アナトの祭殿。

カヤと同じ豪雨が、あたりを騒々しく満たしていた。その中で、端然とアナトとシキが座っていた。二人とも、耳を澄まし、そうすることで豪雨の騒音は、むしろ意識の外へ押し出されていた。

あたりには神気が満ちていた。特殊な〝力〟を持つ場でしか生じないものだ。祭殿はその上に建てられている。そんな空気の中で身体をゆるめ、呼吸をゆっくりと深く繰り返す。そして自分を空っぽにする。

すっと、ヒビキが二人の胸に落ちた。

――御霊(みたま)ヲ集メヨ。浄(きよ)メヲ急ゲ。

二人の巫女は目を見開いた。

「アナト様……」シキが蒼ざめて言った。

アナトも同様に白い顔でうなずいた。無意識に胸の勾玉を握りしめている。

血の気が引くほど、そのヒビキには鋭い警告が込められていたのだ。二人はお互いにまったく同じヒビキを受けたことがわかっていた。キビの国の巫女たちの中でも格段の霊力を持つ彼女らは、時には空間を隔てて意思を疎通させることさえできる。

現実に意識を戻した彼女らの聴覚を、猛り狂ったような雨の音が満たした。雷鳴が遠くで轟いている。

「急がねば、手遅れになるよ」

豪雨にもかかわらず、強いヒビキを持つ女の声が、彼女らの耳朶を打った。

はっとして振り返ると、庭先に女の姿があった。腕組みをし、降りしきる雨の中、佇んでいる。が、彼女はまったく濡れていなかった。

「ウ……ウズメ様!」アナトは名を呼び、そして絶句した。

ウズメはゆっくりと歩いてきて、二人に近づいた。豪雨は彼女の身体をまっすぐに通過して、地面に当たっていた。

「手遅れとは……」シキが畏敬にかすれた声で言った。

「〝死の力〟が解き放たれる」ウズメの声は相変わらず、あらゆる騒音を透過して届く。

その双眸は二人の巫女を圧倒する強い輝きを放っていた。

「クシナーダが失われたら、〝死の力〟は世を滅ぼすだろう」

二人の巫女は金縛りにあったようになっていた。言葉さえ出てこない。

「あんたらがぼやっとしてると、そうなるってことさ」ウズメはにやっと笑った。「踊れ! 魂で踊れ! そしてワのヒビキでこの世を埋め尽くせ!!」

パチン、と弾けたようにウズメの姿は消え、そこには血相を変えたずぶ濡れの男の姿が出現していた。祭殿を守っている衛兵のひとりだ。彼は大声で、たった今ウズメが立っていた場所で叫んでいたが、豪雨があまりにもひどくまったく耳に届かなかった。

「大変です、アナト様!」

近寄ると、ようやく聞き取れるようになる。

「や、山が崩れました!」

「え?」

「アシモリの山です。下にあった集落がものすごい土砂で埋まってしまいましたッ……!」

二人の巫女は、総毛立った。

首長のタケヒと共に現場に向かうことすら容易ではなかった。

雨足はすでに弱まっていたが、普段使っている道にどこから集まって来るのか、大量の泥水が流れ、歩行すらままならなかった。泥沼を歩くようなものだ。山から下ってきた岩や木が、いたるところで歩みを妨害した。

それでもアナトとシキは、現場に向かった。この目で確かめずにはおれなかったからだ。

そして彼女らは、凄惨な現場を目の当たりにした。

これまで山としての形を持っていたのものが、まるで巨人の手が抉り取って行ったように、ごっそり陥没していた。その陥没した部分の土砂が丸ごと集落を呑み込み、ほとんどの家が泥沼の下になっていた。

アゾからほど近く、多くの者が暮らしていた集落だった。それが……。

土砂の直撃をまぬかれ、かろうじで生き残った人々が、丘の上に退避していた。その丘の上から確認できる風景は、アナトの記憶にあるものとはまったく違った、見るに堪えぬものだった。

「巫女さまあ……」小さな子が涙と鼻水でぐしゃぐしゃになった顔で近寄ってきた。「お父ちゃんとお母ちゃん、いないの。ねえねえ、お父ちゃんとお母ちゃんはぁ? ねえ? ねえ! 巫女さまだったらわかるんでしょう。ねえったら!」

だんだん泣き叫ぶようになってくる子をアナトは抱きしめた。彼女の目にも涙があふれ、唇が震えた。だが、目を背けてはならないと思った。

「クロガネなど作るからじゃ」泥まみれで、そこに座り込んでいる老婆が言った。「あれを作り始めてから、ろくなことがない。木を切って、禿山ばかりにするから、生き物も飢え、川は汚れ、あげくにこのざまじゃ……」

老婆は独り言のように喋っていた。誰ともなく。しかし、その言葉はアナトたちに向けられた痛烈な批判そのものだった。

堪えきれなくなったようにシキがその場から走りだした。目の前に広がる泥海の中へ身体を投げ出すように駆け込んで行き、細腕で折り重なった材木や岩をどかし始める。泣きながら、狂ったように。

アナトも子供をその場に残し、シキと同じように探し求めた。もしかしたら生きているかもしれない人を……。

「アナト様! シキ様! おやめください!」

タケヒや他の男たちが止めに入った。

「そのようなことは私たちが致します! 危険です! おやめください!」

しまいには男たちによって羽交い絞めにされ、二人の巫女は現場から引き離された。そのときには彼女らは号泣していた。

翌日、再びアナトの祭殿で、二人の巫女が呆然と座っている姿が確認できた。アシモリからの人々の避難、その世話と、二人は休む間もなく働き続けた。彼女ら自身、身を清め、泥だらけの衣装を着替えることができたのは、すでに夕刻に近かった。

それぞれの国に戻っていたイズミとナツソも、災害の知らせを受けてそこへ現れたが、魂を抜かれたようになっている二人を見て愕然となった。疲労と悲しみが、痛々しいほどにじみ出ていた。

「アナト様……」シキがつぶやいた。「わたしはずっと考えておりました。このままでいいのだろうかと……。やはり、わたしたちは間違っております」

反論はできなかった。アナト自身、それはずっと胸にあった疑問だったのだ。

オロチ国のカガチによってクロガネ作りの技術がもたらされ、その利便性の高さにどの国も魅了された。農耕にも、狩猟にも、また何よりも武器として、クロガネはこれまでの道具とはまったく一線を画するものであり、生活全体に一大革命を引き起こしていた。たったここ十年ほどの間のことだ。

その利便性の代償は、決して少なくなかった。カガチは各地にタタラ場を作り、鉄穴流しを行わせ、その結果、川は魚が生息できないほどの有様に変わった。タタラの炉に使用するため、山から大量の木を切り出し、美しかった山野もみるみる無残な風景に変わった。

樹木を失って丸裸にされた山。

それがこの豪雨で崩れたのだ。

「クロガネを今のような形で作り続けては、皆が不幸になります」

シキの言葉はそのままアナトの内心を代弁していた。

「しかし、カガチが許さないだろう」イズミが言った。「クロガネはわたしたちが作っているというより、カガチに作らされているようなものだ。作ったものの多くはタジマに献上している」

「だからこそ、よけいにクロガネ作りのためにこのようなことが起きるのは、おかしいと思われませぬか」シキは話すことで、少ししゃんとなってきていた。「わたしたちはカガチにたばかられたのです。便利になると言われ、クロガネを作らされ、男たちもタジマやイズモへ送られ、今ではそのことで身動きできなくなっております」

「たしかに今のわたしたちは、オロチ国の奴隷のようなものです」と、ナツソ。

「だから? 今さらカガチの支配を離れられるとでも?」イズミは冷笑的に言った。「逆らえば皆、滅ぼされるのだぞ。わかっているのか」

沈黙が落ちた。

「わたしがあのとき、もっと強く警告していたら……」悔悟をにじませ、アナトは言った。

オロチ国のカガチが、ヒメジを足掛かりにキビへの圧力を強めてきたのは、十年ほど前だった。すでにこの時、ワの国全体に、燎原の火のごとく、戦乱の雰囲気が蔓延していた。

鉄器は大陸から伝えられており、とくにツクシやイズモを中心に広がりつつあったが、キビはこの点でかなりの遅れを取っていた。カガチはこの点での技術的な援助を申し出、見返りとしてタジマや支配を広げていたイズモでの鉄生産の労働者の供出を求めてきた。

キビにしてみれば、周辺で生じている戦乱の火の粉を振り払うためにも、クロガネ生産に踏み切らざるを得なかったという事情があった。

そのとき、この五人の中ではアナトただ一人が、すでに優れた巫女としてアゾの中心にいた。しかし、あまりにまだ若すぎ、人心を掌握するには至っていなかった。

アナトはカガチの出現に、なにか金属を舐めるような嫌な予感を抱いた。鋭い痛みが胸の奥で発し、カガチを悪しき未来を呼ぶものとして、はっきりと拒絶すべきと感じた。

そのまだ幼いと言っていい巫女の予感は、当時の「大人の事情」によって黙殺された形になってしまった。ほかにも同様な印象を抱いた巫女はいたが、いずれも現実に迫る脅威の中で、カガチと手を結ぶことを是とする空気には逆らえなかったのだ。

だが、今やアナトの当時の予感は、そのまま現実のものとなっていた。文明の利器という甘い言葉で籠絡され、力を得たと思われたキビは、カガチによって送り込まれたイオリなどの太守やタタラ場の製作と管理を取り仕切る監督官たちによって、内側から貪り食われたような状態になっていた。

国内で生産されるクロガネの多くは、タジマへ送られ、カガチのさらなる勢力拡大に役立っていた。結果、オロチ国はすでに連合国家キビでさえ逆らうことが難しい存在として増長していた。

「どうしたの……?」

その場にヨサミが現れた。髪が乱れ、やつれた顔をしている。かつての凛とした雰囲気は失われていた。

「アシモリで山が崩れて、おおぜいの里人が亡くなったのです」と、ナツソが説明した。

ヨサミは「そう」と言って、その場に座り込んだ。悲惨な出来事にもまったく無感動になっていた。

他の四人の巫女たちは、ヨサミにかける言葉も失っていた。カヤを滅ぼされ、逃げ延びてきて以来、彼女は生ける屍のようになっていた。

が――。

そのヨサミのうつろな眼に、一瞬にしてぎらつく光がよみがえった。慌ただしく祭殿に現れたタケヒの言葉が、彼女の眼に火をつけたのだった。

「アナト様! それに皆様! 一大事です」

「何事です」

「カナンより使者が参りました。話し合いたいと」

水を打ったような静けさの中、ヨサミは音もなく立ち上がった。

4

「かならず無事で戻ってくれ」

カヤを発つとき、エステルはモルデにそのように声をかけた。そして、そっと耳元に顔を近づけて、囁いた。「戻って来たら、知らせたいことがある」と。

その言葉の意味を考えたのもしばらく間だけ、モルデは二人の護衛を連れ、急ぎカヤを南へ下った。昨日の豪雨のため、川は荒れており、舟は使えなかった。半日ほどかけ川沿いの道歩き、ようやくキビの勢力下である渓谷の手前までたどり着き、そこからは慎重に行動した。

渓谷の中、そして出口で待ち構えているのは、キビの軍勢だけではなかった。オロチ国の軍も配備されていた。

モルデが交渉に当たらねばならないのはキビであり、オロチではなかった。キビをオロチから離反させるためには、オロチに動向を知られるわけにはいかず、内密に事を進める必要があった。

こういった判断も、事前のモルデの索敵と諜報活動があればこそだった。

さいわいオロチ国の兵は、キビのそれに比べて全体に重装備だった。これはカナンの兵力に対抗するために、この頃増強されてきたものだ。見分けるのは難しい話ではなかったし、モルデにとって好都合だったのは、渓谷の上流にキビ国の中のコジマの兵士たちが配備されていたことだ。おそらく敵襲を受けた場合、水軍の彼らは小舟で一気に下流へ下り、本隊に知らせる役割を持たされていた。

モルデは周辺にオロチ国の兵は存在しないことを確認したうえで、彼らの前へ堂々と進み出た。

「カナンの使者、モルデだ! オロチ国に勝るとも劣らぬキビ国の兵(つわもの)よ、そなたらの国主と話がしたい!」

その場を任されていたコジマの指揮官との話し合いは、思惑通りオロチ国の知るところとはならず、モルデ以下三人はその後、キビの兵士に連れられ、渓谷を避けた山道を使って川を下った。オロチ兵の目が届かないエリアの川幅が広くなったところで流れを船で下った。太陽が西へ傾き始めた頃には、アゾに到着していた。

アゾはキビの中心地である。なだらかな山々が取り囲む広大な平野に、膨大な数の高床の建造物が並び、集落が取り巻いて広がっていた。物見やぐらでは常に警備する兵がいて、周辺の出入りを見守っている。

索敵時に目にしていたとはいえ、その規模に舌を巻く。モルデに同行した二人の護衛は、これまでの小国とは異なるその景観に気を呑まれていた。

案内されたのは、アゾの中心地にある大きな建造物の中だった。護衛の二人は外で待たされ、モルデは剣を預けるように指示された。それに従う。

もし自分の身に何かあれば、カヤの民、そして砦の生き残りの命がなくなると伝えてある。恐れることはないと自分に言い聞かせる。

やがて二人の巫女と国主らしき年輩の男が姿を現した。

「首長のタケヒだ。こちらは筆頭巫女のアナト様、そしてヨサミ様」

アナトは静かな、品の良い雰囲気を持つ巫女だった。ヨサミは燃えるような眼をして、モルデのことを凝視していた。

また巫女か、とモルデは思った。ワの国は、どこへ行っても巫女に遭遇する。巫女たちの多くは政治の決断にも影響力も持ち、人心をまとめ上げる核となっているように思えた。そういうワの国の風土や習慣のことに理解はあっても、モルデにはワの巫女など、しょせんは劣った邪教の魔女に過ぎなかった。

むしろ蔑みの対象でしかない。そんな思いは胸に押し隠しながら、モルデは言った。

「カナンの王女、エステル様の名代として参りました。モルデと申します」

「話というのは?」

タケヒは穏やかな眼を持つ首長だった。しかし、いつでも強さを押し出すことができる者だということは、モルデも一瞥で実感していた。胆力のある男だった。持ってまわった話し合いをするより、こちらの肚(はら)を開いて見せるべきと考えた。

「単刀直入に申し上げる。われらと同盟を結ばれる意志のあるや否や」

「同盟?」

「イズモ一帯は、今やわれらカナンが制圧しつつある。オロチ国の勢力は、今や中海より東まで退き、その後も東へ下がるのみ。この状況をキビの方々は知っておられるのか」

「聞き及んではおる」

「そのことが意味するものは何か、よく理解しておられるのか」

「そなたが言うことの意味が、よく呑み込めぬが」

「トリカミの里はすでに我らが守るところの土地という意味」

タケヒの表情に、かすかに驚きがよぎった。

「むろんわれらはトリカミの里が、そなたらにとっていかに重要な土地か、理解している。手を出すつもりはない」モルデは彼らをけん制しつつ、安堵も与えるために言った。

が、なぜか、先刻からヨサミと呼ばれた巫女のことが気になっていた。同盟と聞いたときも今も、彼女の表情には氷のような冷たさと、その中に秘めたマグマのようなものが感じられた。この場の雰囲気のぎこちなさも、大半は彼女によるものと思えた。

というのは、アナトやタケヒが、彼女の存在をどことなく気にしている雰囲気が伝わってきたからだ。この会談に、どうあっても自分もとヨサミが言い張って出席したことは、モルデには知る由もない。

「トリカミの巫女は今や我らが守っているということ。それをキビは理解しておられるのか」

「そういうことか……」タケヒは隣のアナトを見た。

キビの筆頭巫女は、そのとき伏し目がちなまま微動だにせずいた。

「このまま戦局が進めば、やがてはイナバやタジマもわれらに制圧されよう。イズモからタジマにかけて多くあるタタラ場で強制労働させられている者たちも、われらの力で解放される。そなたらの家族も」

「このワの国の事情に通じておるようだな」

「そなたらにとって悪い話ではないはずだ。このままオロチのカガチにこのキビが屈していて良いのか。それをお伺いしたい」

「そなたの本心は、そのような親切心ではあるまい」アナトは静かに言った。

「なんと?」

アナトは床に目を落とす姿勢のまま、何かそこに書かれている文字を読むような調子で続けた。「キビを落とすことは容易ではない。これに力を注げば、背後が危うくなる。カヤを落としたのはいいが、そなたらは先へも後へも動けなくなっておるのだろう」

たなごころをあまりに明瞭に見通され、モルデは返答に詰まった。

「そなたらに絶対的に欠けておるもの。それは数。補うためには小国を併合し、人を集めねばならぬ。しかし、いかに人を集めたところで、今のままではそなたらには未来はあるまい」

「なにを仰るのか」巫女に気圧されまいとして、モルデは肩と胸を張った。

静かな中に潜んだ鋭利なものがアナトにはあった。鍛えられ、鋭く研がれた小刀のような気配だ。まだ若い小娘だと侮っていたし、邪教の汚らわしい巫女だとも蔑んでいた。それが思わぬ存在感と力を突き付けてきていた。

「われらは神によって約束されたこの島国の真なる支配者。この国はわれらのものとなることが定まっている」

ヨサミの眼が鋭く動き、光を弾いた。

「まことにそのような成り行きになろうか」と、アナト。

「われらには唯一の神がともにおられる。負けることはない」

「唯一の神。そなたらの言う唯一の神というのは、いったいいかなる神なのか」

「この地のすべてを創造され、支配されておられる神」

「その神のどこが、われらの感じる神々と違うのだ」

モルデは質問の意味が分からず、失笑した。何かも違うではないか。

「このワの国では、多くの神々を信奉している。われらの民もさらに古い時代、そのような愚かな原始的な信仰を持っていた。が、今のわれらは違う。われらは唯一の神によって選ばれたのだ。われらは特別な民。そしてわれらの信奉する唯一の神はもろもろのか弱き汚れた邪教の神々とは異なる。われらの神を信じれば、みな、救われるのだ」

「つまり今のままでは、われらは救われぬと?」

「われらと同盟を結べば、そなたらにも救いはあろう。神の思し召しが」

モルデのように大局を見る能力があり、理性的な判断が下せる人間であっても、まぬかれ得ぬものがあった。それは宗教の呪縛であった。神について語るモルデはその唯一神に確信を持ち、そしてみずからの信仰がやがてはこの下賤な島国の民どもも、多少なりとも救うと信じていた。

自分たちのような選ばれた民ではなくとも、選ばれた民に支配されるものとして。

くっくっく……と低く抑えた笑い声が聞こえた。

ヨサミだった。彼女は背を丸くし、手で顔を抑えるようにして笑っていた。それは、やがて顔が上げられるとともに、甲高くて神経的な笑い声となって響いた。

「アナト様、これがこの者たちの本音です! こやつらは、しょせん、自分たち以外は猿や虫けらのようにしか考えていないのです」

「なにを?」モルデは気色ばんだ。

「おまえの本音が読めぬと思うてか」ヨサミが立ち上がり、叫ぶように言った。「おまえの考えなど、われらには筒抜けじゃ!」

モルデは蒼ざめた。考えを読まれている?

「わたしはおまえたちに滅ぼされたカヤの巫女じゃ! 父も! 母も! 愛する同胞もみな、おまえたちに殺された!」

この瞬間、モルデは交渉が決裂したのを知った。まさかカヤの巫女がこの場にいようとは……いや、そうではない。カヤから逃げ延びた者はいても不思議ではない。それ以上に、両者の間にはもっと深い亀裂があったのだ。

それに気づかなかったために、モルデは判断を誤ったのだった。

「わたしはおまえらを許さぬ……」

「それは残念……」声がかすれた。

モルデが緊張と怯えを感じるほど、ヨサミが放つ憎悪は濃度が高く、そして熱いものだった。人の思考さえ読み取るという巫女たちの力にも気圧されるものを感じていたが、こんなときでさえモルデが寄る辺とするのは神への信仰だった。このような者どもが、いかなる力を持っていたとしても、唯一の神にかなうはずがない……。

神は自分とともにある。

「話し合いにならぬようだな」モルデは席を立とうとした。

そのときだった。騒ぎが起きたのは。「お待ちください」などという声が、悲鳴や絶叫に変わるということが繰り返され、アナトやタケヒにも動揺が走った。足音が近づいてきた。

会談の席に現れたのは、黒頭巾をつけた山のような巨漢だった。酷薄そうな眼が底光りする猛獣のような雰囲気の持ち主で、手には血濡れた剣があった。

「カ、カガチ……」タケヒが言った。

カガチだと? モルデは腰を浮かせながら、珍しく逡巡した。

「カガチ?」アナトの声は、むしろ疑念に満ちていた。いつの間にか見知らぬ存在へと変化を遂げていた相手を見るような、目にも表情にもそんな驚きと戸惑いがあった。

「貴様がカナンの者か」

まるで毒気のようだった。カガチが口を開き、言葉を発すると、禍々しい何かがあたりにまき散らされるようだった。アナトは胸を抑え、苦しんだ。

それはモルデのように霊感的なものに無縁な人間にさえ、影響力を持っていた。なぜか力が奪われ、手足を萎えさせるのだ。

「なぜ、ここに……」タケヒが言った。

「なぜ? おまえらが窮地に陥っておるのだ。俺が助けにやって来ても不思議ではあるまい」

まさかこの場に、オロチ本国からカガチがやって来るとは、誰も考えていなかった。

「ましてや、コジマの水軍にはわがタジマのアマ族の手勢も多く紛れ込んでおる。俺がここへ到着したときには、すぐに報告がまいったわ」

交渉がうまくいなかっただけではない。モルデは自分が致命的な失態を演じたことを思い知らされた。

「さて、どう料理してやろうか」カガチはすでに何人かを血祭りに上げた剣を楽しげに振りまわした。血があちこちに飛び散る。

モルデはその剣に見覚えがあった。ゆるいそりの付いた独特な形状をしていたから、すぐにわかった。

「それは……」

「ああん? この剣がどうかしたか」

スサノヲが使っていた剣だった。

「これはもうおまえの部下の血を吸うておる。おまえはどこから血を流したい?」

「われらが戻らねば、カヤの捕虜たちの命がないぞ」

「心配するな」ぐっと、カガチは顔を突き出し、笑った。人間のものとは思えないほどの犬歯が覗く。「おまえらに何かするほどの時間はない」

不意を突いて、モルデは相手に殴り掛かろうとした。一撃でも浴びせて、この場から逃亡するつもりだった。

が、カガチの動きはそれをはるかに凌駕していた。剣を持っていない左手が下から蛇の鎌首のように持ち上がり、モルデの身体を後方の柱に当たるほど跳ね飛ばした。下に落ちたとき、モルデは泡を吹き、気絶していた。

カガチは哄笑した。圧倒的な〝力〟がみなぎっていた。それはこの場のキビの者が、かつて見知っていたカガチのものではなかった。そして、その〝力〟を目の当たりにしたとき、アナトとヨサミでは取る反応がまったく異なっていた。

「カガチ様!」裏返るような声でヨサミが、カガチの巨体に駆け寄った。「こやつらを皆殺しにしてくださいッ!」

「ヨサミ……」アナトは信じられないといった表情で、子供の頃からの友人の変貌を見た。

ヨサミはすでに心を病んでいた。そのためか、まるで今この瞬間に明から暗に反転するような、異常な変化を遂げたのだった。

「おまえはカヤの巫女だったな」

「はい。どうか、カナンの者どもを皆殺しに」

「言われるまでもない。お前の国は取り戻してやる」

「国などいりませぬ。もはや国はありませぬ……」暗い声。

はっとしてアナトは幼馴染の娘を見た。ヨサミは全身を震わせ、拳を握りかため、その手からは血が滴っていた。爪が皮膚を破るほど握っているのだ。体中が抑えがたい衝動で、暴れ馬のようになっている。憎しみのオーラが、鼓動のように彼女の全身から発せられ、それがカガチの恐ろしい邪気と結びついていた。二匹の巨大な蛇がのたうち、交わるように。

「もし傲慢なカナンの者どもを打ち滅ぼしてくださるのなら、わたしはなにもいりませぬ」

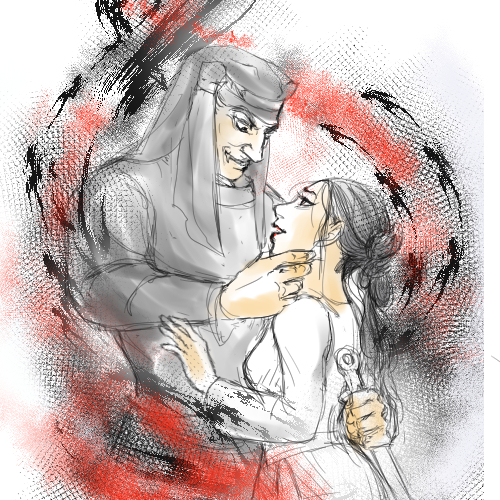

「よう言うた」カガチは凄絶な笑いを浮かべ、ヨサミの顎に指をかけ、顔を上向かせた。「国もないのなら、わがものとなれ。そうしたら、おまえの望みをかなえてやろう」

「喜んで……」

冷水を浴びたような心地とともに、「ヨサミ!」とアナトは叫んだ。だが、カガチから向けられた怒気が、熱風のように彼女を圧倒した。

「貴様ら……わが国をないがしろにして、カナンの使者となぜ会おうとした」

「…………」

返答ができなかった。アナトの心境には、カガチと袂を分かつことも一つの選択としてあったからだ。むろんヨサミの心情を思えば、安易にそのような選択は取れない。しかし、国の主としては考えなければならない問題だった。

この場でモルデの心まで見通すことで、カナンと同盟を結ぶという選択肢はなくなったが、そうでなければあるいはこの先に……。

「まあ、いい」カガチは言った。「明日、カヤに陣取っているカナンに攻勢をかける。すべての兵を集めておけ。いいか。明日からの戦には、おまえたちも参加するのだ」

「わたしたちも!?」

「そうだ。国の主であるおまえたちが先頭に立てば士気も上がろう。――このカナンの者を拷問にかけろ。交渉に出てきたほどの者だ。カナンの内情は詳しく知っておるはずだ」

「待って」数刻後、アナトは、一人、カガチについて祭殿を去ろうとするヨサミに呼びかけた。「ヨサミ、考え直して」

ヨサミは振り返って言った。「なにを?」

今まで一度も見たことがないほどの凍ったような表情だった。

「カガチについていけば、あなたは何もかも失ってしまう。巫女としても」

「なにを? もう失っているわ、何もかも」

「お父様やお母様が悲しむわ」

その言葉は、いくばくか、ヨサミの胸に食い込む力を持っていた。だが――。

「そんなことはわかっている……」地の底から吹き出すような憎悪が、眼と口元にみなぎった。「でも! わたしはカナンのやつらが憎くて憎くてしかたないのよ! 悲しくて悲しくて、どうしようもないのッ! この悲しみや怒りをどうしたらいいのッ!!」

最後は絶叫だった。

アナトはもはや言葉を失った。

「もういい……」ヨサミは静かに言った。「アナトも、みんなも、もういらない。あなたたちは、本当はカガチと手を切りたいのでしょう。わたしにはわかる。きれいごとばかり」

ヨサミは背を向け、歩き出した。その場にしゃがみこんだアナトの眼から涙があふれ出した。

5

カガチは言葉通り、翌日にはカヤに再建しつつあった砦を攻めた。川を遡上するルートだけではなく、東の山側からも大軍を押し寄せ、カナンの中核である精鋭部隊を数で圧倒した。しかし、それは数の問題だけではなかった。

指揮を執るだけではなく、カガチは自ら先頭に立ち、砦攻略の先鋒に立った。大将が先陣を切るなど、あり得ない戦略だったが、カガチは降り注ぐ矢を払いのけ、押し寄せる防衛隊を蹴散らしてのけた。

そこへオロチ・キビの連合軍が攻め込んだ。

カナンに油断があったわけではなかった。が、これまでありとあらゆる戦局で、その眼となり耳となってきたモルデが失われてしまったのは、現実的にも心理的にも大きなダメージだった。戻らないモルデの身を案じる暇もなく、不意打ちで攻撃をかけられた形となった。

エステルはモルデを交渉に送り出したことを心底後悔した。カナンの守りは機能せず、連鎖的に崩れ続けた。

「ユダの部隊が全滅しました!」カイの絶望的な知らせが届いたとき、砦は陥落寸前だった。

「エステル様、このままでは……」ヤイルが言った。「砦を捨てましょう。今なら間に合います」

「しかし……」

この場を去ってはモルデが……というのは私情だった。

「イズモまで引き、体勢を立て直しましょう」

「アロンがしんがりを務めます。エステル様」アロンも同様に進言した。

苦渋の決断だった。

「わ、わかった……」

そのとき幕屋のそばで騒乱が起きた。見れば、そこには十数名のカナン兵に取り囲まれた、黒頭巾の巨漢がいた。巨漢はにたにた笑いながら、手にした剣の血糊を舐めた。カガチだった。

うお――! と口々に声を上げ、兵士たちが斬りかかった。

爆発が起きたようだった。

そしてエステルは奇妙な既視感(デジャヴュ)を覚えた。それはスサの地でスサノヲが見せた圧倒的な〝力〟そのものとしか思えなかった。暴力的な嵐が渦巻き、カナン兵の肉体は寸断された。鎧の装備があろうが、まったく問題ではなかった。

あの剣は……。

「エステル様!」ヤイルが二の腕をつかみ、引っ張った。

カガチは荒々しい踊りを踊っていた。その舞踏はすべてを破壊し、踏み荒らす足が着地するたび、世界が鳴動し、命が奪われた。

破壊の神。

カガチは吠えた。それは猛々しい破壊の欲望が、殺戮を重ねることでさらに高揚したためだった。

激しい動きによって、黒頭巾がほどけ、ずれていた。

半ばあらわになったその頭部に、エステルは見た。逃げ惑いながらも、はっきりと。

その頭部には二本の角が生えていた。

化け物……。

凍りつくような恐怖がエステルの身体をこわばらせ、動きを鈍らせた。これまでどのような戦場でも、死に瀕したスサでさえ、このような恐怖を味わったことがなかった。

あまりにおぞましさにエステルは吐いた。えづきながらも逃げた。

「そこか……」

その言葉が悪霊のように背後から迫ってきて、エステルの両肩をつかんだ。脚をわしづかみにした。

それこそ悪夢の中でしか体験できなかったものだった。黒頭巾の鬼神が発する黒い霧のようなものが、エステルを囲繞(いにょう)し、身動きさえ鈍くした。それはほとんど物理的な力を持っていた。そのために思うように逃げられなかった。

非常時用の階段を辛くも登り切り、緊急用に作らせていた西側の渓谷へ抜ける吊り橋へ向かう。野獣の咆哮が下から迫ってくる。

しんがりのアロンの一つ前にいたカイは、そのとき兄の命令で作っていた仕掛けを眼にした。ほとんど考えることもなく、その仕掛けを作動させるための綱を引っ張った。

消火機能を兼ねた貯水樽がいくつも一気に裏返り、下へ向かって水を放出した。階段を上って来ていたカガチは、それで一度足を取られ、落下した。ずぶ濡れになりながら起き上り、階段を上がるというよりも、飛び上がっていく。

「エステル様! 早く!」アロンが叫び、剣を取った。

エステルとヤイルは数名の衛兵たちと共に吊り橋を半ばほど渡っていた。カイがそれに続く。

「邪魔だ!」迫るカガチ。

アロンは剣をまともに合わせることもできなかった。カナンで屈指の剣客である彼が、ただ一振りを受けただけで跳ね飛ばされた。吊り橋の蔓にしがみつき、体勢を立て直す。

カガチは無造作にさらに二度、剣を振るった。最初の一撃でアロンの剣は折れた。そして次の刃が彼の首をはねた。

「アロン! アロ――ン!!」

エステルが叫ぶのと、ヤイルが吊り橋の蔓を切り落とすのは同時だった。

橋は落ちた。

さすがのカガチも、その渓谷を飛び渡ることはできなかった。

だが、彼は笑いを浮かべ、剣をエステルに向けた。そして言った。

「カナンのお姫様。俺から逃げられると思うなよ。どこまでも追いかけて、おまえのはらわたを食らい尽くしてやる! 覚悟しておれ!」

その夜、ヨサミはカガチに連れられ、砦に戻った。カナンによって再建されつつあったカヤの砦に。

そこはもはやヨサミの知る懐かしい場所でもなんでもなかった。累々たる屍が満ち、死にゆく人々の怨念や悲しみが満ちた空間だった。

エステルが臥所に使っていた寝台に放り投げられ、カガチの巨体がのしかかってくるのを、ヨサミは他人事のように感じていた。飢えた獣に四肢を食われるようだった。やがて訪れた身を二つに引き裂かれるような激痛に、ヨサミは悲鳴を上げた。泣き、喚き、そして暴れた。

脳裏を父や母、そしてアナトたちの顔がよぎって行く。裏切った。そんな想いが、抑えようもなく湧いた。すべて裏切り、すべてなくした。

巫女としての使命より、おのが激情に身を任せることを選んだ。それこそがヨサミの、自らへの裏切りだった。味わったことのないようなこの苦痛。その痛みは倒錯した喜びでさえあった。

一人、生き残ってしまった。その根深い悔悟と罪悪感を打ち消してくれるのは、この苦痛だけだった。

苦悶にのたうちながらヨサミは血を吐くように口走った。「カナンを……あの女を……八つ裂きにして! 八つ裂きに……!」

カガチはその大きな手で、ヨサミの顔をつかみ、眼を覗きこんだ。

「ならば捧げろ。すべて」

「……〝力〟をすべてあげる。わたしの全部を」

「愛いやつじゃ」

カガチは鬼神だった。それは黒頭巾に隠されていても、もはや明白な事実として知れていた。何人もの人間が彼の頭部に屹立するものを畏怖を持って目撃していたし、ヨサミにとっては彼の持つ〝力〟が鬼神のそれであることは、自明の理だった。

その〝力〟と同化する。

恐ろしさに身が震えた。その恐怖がカガチからくわえられる激痛と相まって、彼女を狂わせた。

「目障りな」カガチは鬱陶しそうに言い、ヨサミの胸に光っていた勾玉をつかみ、首飾りを引きちぎった。

放り投げられ、床に転がった勾玉は、淡い光を放ち、そしてその光を消した。

――カヤの砦の外。

落ちかかった半月が、西の空にあった。アナトたち四人の巫女が、星空の下、集まっていた。彼女らは手に首飾りの勾玉を載せていた。

「ヨサミ……」アナトの声は震えていた。

四つの勾玉は悲しげに明滅を繰り返した。

――タジマの国。

アマ族の巫女であるアカルは、同じ月を見ていた。月はなぜか赤く染まって見えた。

勾玉が細かく、怯えるように震えていた。明滅を繰り返す。

「これは……」アカルは胸元を抑えた。

鋭いもので貫かれるような痛みが襲ってきた。

「誰なの……。誰が……」

見開いたアカルの眼の中に、幻視が生じた。

「カガチが……」

――カヤを北上した山中の洞窟。

かろうじて逃げ延びたエステルたちが身をひそめていた。

洞窟の中で焚かれる火の周囲に集まるたったの七名が、カヤを生き延びた生存者だった。

信じられなかった。誰もが、たったの一日前まで、このような事態を迎えるとは想像していなかった。

傲慢な彼らの思惑は、ことごとく打ち砕かれていた。

洞窟の一番奥で、エステルは膝を抱え、ただ火を見つめていた。が、本当にその眼の中で見ているのは、昼間のカガチによる殺戮の光景の再現だった。幾度も幾度も、それは繰り返された。

恐ろしい……。

心底、思った。この東洋の島国に至るまで、辛酸を舐めつくしたはずだった。だが、ここへ来て、エステルの心の中にあった強固な芯が、ぽきりと折れてしまっていた。それほどのショックを、あの鬼神はもたらしたのだ。

――俺から逃げられると思うなよ。どこまでも追いかけて、おまえのはらわたを食らい尽くしてやる!

胸の奥から突き上げてくるものがあり、エステルは口を押えた。洞窟の奥の方へ駆け込み、背を波打たせる。もはや吐くものもなく、黄水だけが鼻の奥を痛くした。

「エステル様」ヤイルが背をさすった。

そのとき彼には、エステルの首から下がっている宝珠が、淡く光っているように見えた。

――トリカミの里。

スノサヲは夜、気配を感じて外に出た。冷え込みが厳しくなり、吐く息は白かった。

西の空に半月はあったが、澄んだ空には星々があふれ出て、零れ落ちるように広がっていた。

前の満月の夜、語り合った二つの岩のそばに、クシナーダの背中が見えた。

「どうした、こんな夜中に――クシナーダ?」

スサノヲは気づいた。彼女の丸められた背が震え、嗚咽を彼女が洩らしていることに。

「どうした、どこか痛むのか」

まさにそのように見えた。クシナーダはうなずき、そして首を振った。

「どうしたというのだ」と、肩に手をかけた。

振り返った彼女の眼から、はらはらと涙が零れ落ちていた。その表情のあまりの悲しみの深さに、スサノヲは息がつまった。彼女は自分の勾玉を両手で握りしめていた。

驚くべきことに、勾玉は光を放っていた。青く悲しい光を明滅させている。

「御霊(みたま)が……泣いております」クシナーダはそう言い、たえかねたようにスサノヲの胸に顔を押し付けてきた。

わずかな逡巡の後、スサノヲはクシナーダの身体をそっと抱いた。

――この娘(こ)を守りたい。

それはこれまで、この地上でどのような存在にも抱いたことのない、熾烈な想いだった。

そして……。

あと二人、勾玉の明滅を見守る巫女がいた。

そのうち一人は、その夜、船上にいた。

「ナオヒ様、寒くありませぬか」

声をかけられた老いた巫女は、冷たい潮風を心地よさそうに浴びていた。甲板の上に座ったまま、「案ずるな」と言った。

「いや、しかし、お風邪でも召されては」

「無粋なことを言うでない」皺を引き延ばすように顎を上向け、東の上空にあるオリオンの三ツ星を見つめた。「せっかくの美しい星を楽しんでおるのじゃ」

そういうナオヒの掌でも、勾玉は明滅していた。

もう一人は生駒から葛城へつながる峰の向こうに消えかかる月を見ていた。

「シキが泣いている……」ぽつりとその背が発したように思えた。

「シキ様が?」巫女の背後で待機している男の黒い影が答えた。

「カーラ、わたくしはキビへ行きます」

「カガチの要請をお受けになるので?」

「表向きは。明日、皆を集めておくれ」

「はい」

「よくお聞きなさい、カーラ」

「はい」

「これから起きることは、このヤマトにも、ワの国全体にも大きな意味を持つであろう」切れ長の目を持つ巫女は振り返った。「いや、きっと生きとし生けるものすべてにかかわること。この大きな玉の上で生きるすべての者の未来に。それを心しておくのだ」

「はい。イスズ様」

ヤマトの巫女はカーラの横を通り過ぎて行った。

その胸元でも、勾玉が明滅していた。

小説 ブログランキングへ

0 件のコメント:

コメントを投稿